| Dissertation |

|

|

|

|

|

|

2. Patientengut und Methodik |

. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.1. Patientengut |

Von Mai

1989 bis Januar 1990 wurden insgesamt 46 Fluoreszenzangiographien unter abnehmendem

Augeninnendruck (FLADOP, Fluores-cence Angiography Under Decreasing Ocular

Pressure) durchgeführt, davon 19 als Sequenzangiographie, 22 als Videoangiographie.

5 Fluoreszenzangiographien wurden mit einer hochauflösenden elektronischen

Funduskamera aufgezeichnet und einer digitalen Bildverar-beitung unterworfen

(OIS, Digital Fundus Camera System, DFC-512).

Der Okulo-Oszillo-Dynamograph (OODG) kam bei 9 FLADOP's zum Einsatz, 37 FLADOP's wurden mittels unseres eigens für diesen Zweck entwickelten Hg-FLADOP-Systems durchgeführt. 9 FLADOP's konnten wegen mangelhafter Bildqualität aufgrund eines Hornhautödems, eines zu starken Astigmatismus unter Saugnapfokulopression oder einer Katarakt nicht ausgewertet werden. Somit standen insgesamt 37 Angiographien bei erhöhtem intraokularen Druck zur Beurteilung zur Verfügung. Bei 28 Patienten wurde das rechte, bei 16 Patienten das linke Auge und bei einem Patienten beide Augen angiographisch untersucht. Bei 15 Augen wurde zusätzliche eine Video- oder Sequenzangiographie ohne künstliche intraokulare Druckerhöhung aufgenommen. Tabelle 1 gibt eine Auflistung der angiographisch untersuchten Netzhautbefunde (zum Teil Mehrfachdiagnosen). |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Tab. 1 Diagnosen des untersuchten Patientenkollektivs (zum Teil Mehrfachdiagnosen) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.1.1. Ausschlußkriterien zur FLADOP |

Die Ausschlußkriterien

für die Durchführung einer FLADOP aufgrund der Saugnapfokulopression

sind in Tabelle 2

dargestellt. Zunächst wird bei allen Patienten sichergestellt, daß keine der in Tab. 2 genannten Ausschlußkriterien vorliegen. Unter diesem Aspekt werden die Patienten befragt und ihre Akten durchgesehen, sowie nochmals ophthalmologisch untersucht. Die Patienten werden bezüglich einer allergischen Disposition oder Unverträglichkeitsreaktionen bei vorangegangenen Kontrastmittel- bzw. Farbstoffuntersuchung befragt (Enzmann et al., 1982; Richard, 1989). Ebenso wird nach renalen Erkrankungen gefragt, um eine verzögerte Ausscheidung des Fluoreszeins ausschließen zu können (Niereninsuffizienz). |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Tab. 2 Ausschlußkriterien für die Durchführung einer FLADOP |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.1.2. Erhebung der Patientendaten |

Anhand eines Anamnesebogens werden Angaben zu Alter und Geschlecht, zu Stoffwechselerkrankungen (Diabetes mellitus, Hyperlipidämien, Hyperurikämie), zu Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose, Arteriitis cranialis) und zur momentanen Medikation notiert. Des weiteren werden die ophthalmologische Anamnese und der aktuelle ophthalmologische Befund erfaßt (zentrale Sehschärfe und Refraktion, Augeninnendruck, Spaltlampenbefund, Funduskopie). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Methodik

|

. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.2.1. Videoangiographiesystem nach Richard |

Die Videoangiographien

wurden mit einer Untersuchungseinheit, wie sie von Richard (1984) vorgestellt

wurde, aufgenommen (Abb 3)

. Sie besteht aus einer Topcon-Funduskamera TRC 50 VT, an welche eine Restlichtkamera über einen Adapter mit integrierter Spiegeloptik angebracht ist. Mittels einer weiteren Spiegeloptik kann der Untersucher den Strahlengang wahlweise auf die Restlichtkamera zur Videoangiographie oder auf die 35 mm Kleinbildkamera zur Sequenzangiographie leiten. Die von der Firma Bosch entwickelte Restlichtkamera TYC 9 A ist mit einer SIT-Röhre (Silicon-Intensifier-Target) ausgestattet. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Empfindlichkeit bei gleichzeitig geringen Nachzieheffekten aus. Durch eine automatische Lichtempfindlichkeitsregulierung von 1 zu 300.000 sind bereits Lichtstärken von 5 x 10-3 Lux auf dem Target bildgebend. Die spektrale Empfindlichkeit der Röhre liegt in einem Bereich von 340 bis 810 nm mit einem Empfindlichkeitsmaximum zwischen 400 und 520 nm. Die Helligkeit der Beobachtungslampe läßt sich über die Topcon FD 30 Generatoreinheit in einem Spannungsbereich von 8 bis 30 Volt stufenlos regeln. Für die Sequenzangiographie bzw. Fundus-Farbphotographie können 9 verschiedene Intensitäten des Blitzlichts zwischen 18 und 300 Ws gewählt werden. Das von der Kamera kommende Videosignal wird zunächst zum Videotimer VTG 33 weitergeleitet. Der Videotimer ermöglicht eine elektronische Zeitzählung bis zu 1/100 Sekunden. Der Untersucher kann zusätzlich eine Patientenkodierung und das Untersuchungsdatum eingeben. Die Einblendung dieser einzelnen Elemente ist fakultativ und auf dem Monitor frei plazierbar. Die Angiogramme werden von einem 3/4 Zoll Videorecorder (Sony VO 5800 PS) aufgezeichnet. Das 3/4 Zoll Videoformat zeichnet sich durch eine besonders hohe Wiedergabequalität aus. Über eine Fernbedienungseinheit kann die Wiedergabegeschwindigkeit stufenlos reguliert werden. Somit sind rascher Bildsuchlauf, Zeitlupenbetrachtung sowie Standbildschaltung möglich. Die Angiogramme werden auf FUJI Videokasetten (H512E, KCA - 60 BRK) archiviert. Der verwendete Schwarz-Weiß-Monitor wurde von der Firma Bosch entwickelt (Bosch Typ T 61 BB). Er besitzt eine Rechteckbildröhre mit einer Diagonalen von 57,7 cm. Die vertikale Auflösung beträgt 625 Zeilen. Die zeitliche Auflösung (Bildfrequenz) des gesamten Systems wird durch den Videorekorder determiniert und liegt bei 50 Halbbildern pro Sekunde. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Abb. 3 Videosystem zur Fluoreszenzangiographie nach Richard (1984) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

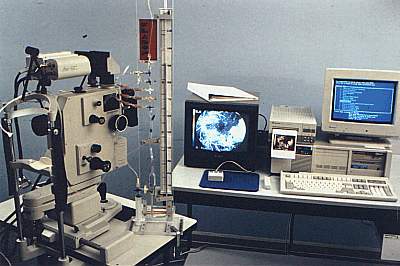

2.2.2. Digital Fundus Camera System DFC-512 |

Das digitale

Funduskamerasystem DFC-512 von Ophthalmic Imaging Systems (OIS) arbeitet

ebenfalls mit einer Topcon-Weitwinkel-Funduskamera, wie sie im voran beschriebenen

System verwendet wird. Eine Farb-CCD-Kamera und eine Schwarz-Weiß-CCD-Kamera

sind adaptiert (Abb. 4

+ 5)

. Das mit der Farb- oder Schwarz-Weiß-Kamera aufgenommene Fundusbild wird zunächst in analoger Form über ein Koaxialkabel zu dem Videoadapter eines AT-Computers (80286) gesendet. Dort wird das Signal in einen digitalen Code konvertiert, um unmittelbar auf dem Farbmonitor zur Darstellung gebracht zu werden. Ein zweiter Text-Monitor (VGA-Color) dient zur Darstellung der Software-Menues. Die gesamte Untersuchung erfolgt im Progamm-Dialog. Eingabe von Patientendaten, Festlegung und Durchführung der Untersuchungen sowie die weitere Bildverarbeitung werden über die Software erfragt bzw. ausgeführt. Die Steuerung und Einblendung einer Zeitanzeige (Timer) ist ebenfalls in die Software integriert. Der Ablauf einer Fluoreszenzangiographie mit dem DFC-512 stellt sich wie folgt dar. Zuerst können vom Untersucher bis zu vier rotfreie Fundusaufnahmen erstellt werden. Diese werden auf der Festplatte abgespeichert. Danach erscheint der Menuepunkt " Fluoreszenzangiographie ". Bei der Aufnahme der digitalen Sequenzangiographien werden die anfallenden Daten zunächst im Arbeitsspeicher (6,4 MByte RAM) abgelegt. Nach einer bestimmten Anzahl von Bildern werden die Daten dann automatisch auf die Festplatte des Computers (110 MByte) umkopiert. Durch den schnellen Zugriff auf den Arbeitsspeicher können in der Frühphase der Angiographie bis zu 20 Bilder in rascher Folge erstellt werden. In der Spätphase kann der Untersucher weitere 8 Aufnahmen anfertigen. Nach Abschluß der Angiographie wird die gesamte Bildsequenz als zwei Sets von jeweils 16 verkleinerten Bildern auf dem Fundus-Monitor präsentiert. Über den Menupunkt " Image Processing " wählt der Untersucher eine gewünschte Aufnahme. Diese erscheint in voller Größe auf dem Fundus-Monitor. Gleichzeitig zeigt der Text-Monitor ein Untermenue mit verschiedenen Funktionen zur Bildverarbeitung. Tabelle 3 zeigt eine Auswahl häufig verwendeter Befehle zur digitalen Bildverarbeitung. Diese verschiedenen Funktionen können nacheinander ausgeführt werden, sodaß die Palette an Darstellungsmöglichkeiten ein und derselben Aufnahme noch zusätzlich erweitert wird. Pro Angiogramm können vier bearbeitete Bilder abgespeichert werden. Die endgültige Archivierung erfolgt auf optischen Laser Disks mit einer Speicherkapazität von 230 MBytes. Eine auf der Festplatte eingerichtete Datenbank, welche die Patienten- und Untersuchungdaten aufnimmt, erlaubt das mühelose Wiederauffinden der Angiogramme oder Farbaufnahmen zu einem späteren Zeitpunkt. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Abb. 4 Schematischer Aufbau des digitalen Funduskamerasystems DFC-512 |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Abb. 5 Die Untersuchungseinheit des digitalen Funduskamerasystems DFC-512 mit dem Hg-FLADOP-System |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Tab. 3 Auswahl der wichtigsten Funktionen zur digitalen Bildverarbeitung (DFC 512, Ophthamic Imaging Systems) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.2.3. Fluoreszenzangiographie unter absinkendem intraokularen Druck Fluorescence Angiography under decreasing ocular pressure (FLADOP) |

. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.2.3.1. Das Hg-FLADOP-System |

Zur Erzeugung eines negativen Drucks bedienen wir uns des Prinzips des Quecksilbermanometers

(Mikuni und Yoneyama, 1960). Dazu benutzen wir eine zu einem U-Rohr gebogene Glasröhre mit einem Innendurchmesser von 3 mm (Abb. 6) . Am langen Schenkel des U-Rohres ist eine Skala angebracht, um den negativen Druck bzw. die intraokulare Druckerhöhung ablesen zu können (siehe unten). Der kurze Schenkel ist durch ein zylindrisches Glasgefäß verlängert (Durchmesser 21 mm), das als Quecksilber-Reservoir dient. Wir verwenden hierzu eine 25-ml-Vollpipette (Fa. Brand), deren Auslaufröhre unterhalb ihres zylindrischen Mittelteils abgetrennt wurde. Am freien oberen Ende der Vollpipette ist eine Verschlußkappe angebracht. Diese kann während des Transports des Geräts verschlossen werden, um ein versehentliches Auslaufen von Quecksilber zu verhindern. Auch kann damit, falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden sollte, ein Verdampfen des Quecksilbers vermieden werden. In das Röhrensystem wurde Quecksilber eingebracht, sodaß bei Druckausgleich der Glaszylinder zu zwei Dritteln gefüllt ist. Wir verwenden Quecksilber Reagenz nach DAB 9 (DAB 9, 1986), dessen Reinheitsgrad den Anforderungen für die Nutzung in manometrischen Apparaturen genügt. Für unsere Untersuchungen ist es unbedingt erforderlich, einerseits den Verlauf der Drucksenkungsphase frei variieren zu können, andererseits stets reproduzierbare Verläufe der intraokularen Drucksenkung zu ermöglichen, um vergleichbare Messungen durchführen zu können. Zur Lösung dieses Problems haben wir ein Drei-Wege-Hahn-System mit eigens hierfür entwickelten Einlaßventilen angefertigt. Wir verwenden eine Infusionsleiste (Fa. Braun, Melsungen), wie sie in der Intensivmedizin häufig genutzt wird. Sie besitzt fünf hintereinandergeschaltete Drei-Wege-Hähne, die mit Luer-Anschlüssen ausgestattet sind. An die beiden Anschlüsse des ersten Drei-Wege-Hahns sind jeweils ein weiterer Drei-Wege-Hahn (Fa. Braun, Melsungen) angekoppelt. Somit erhalten wir neun Anschlußstellen, deren Belegung Tabelle 3 beschrieben ist (siehe auch Abb. 8a). |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Abb. 6 Aufbau des Hg-FLADOP-Systems zur Saugnapfokulopression Quecksilberreservoir

(R) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Tab. 4 Belegung der Anschlüsse des Drei-Wege-Hahn-Systems (s. auch Abb. 8a) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| . |

Einlaßventile und Ventilsteckplätze Zur Herstellung der Einlaßventile verwenden wir feine Glasröhren, (Durchmesser 1,5 mm, Länge 10,0 cm, Hirschmann Laborgeräte), welche über dem Bunsenbrenner rotglühend erhitzt und zu haardünnen Glaskapillaren gezogen wurden. Die Länge der Kapillare kann derart verändert werden, daß die gewünschten Eigenschaften für die Verminderung des negativen Drucks im System während der Drucksenkungsphase erreicht werden. Da das interne Volumen des Systems auch nach Wechsel eines Einlaßventiles unverändert bleiben soll, muß gewährleistet sein, daß die Volumina der verschiedenen Einlaßventile identisch sind. Deshalb wird die gezogene Glaskapillare in eine Kunststoffröhre eingebracht (Länge 4,0 cm, Durchmesser 7,0 mm, Fa. Sarstedt, Nümbrecht). An der Seite des breiteren Endes der Glaskapillare wurde die Kunststoffröhre mit der Glaskapillare über dem Bunsenbrenner verschmolzen, wobei darauf zu achten ist, daß einerseits der Kunststoff sich luftdicht an die Glaskapillare anschmiegt, andererseits aber das Lumen der Glaskapillare nicht durch Kunststoff verschlossen wird. Nach Erkalten des Kunststoffs wurden die Enden der Kunststoffröhre konisch angeschliffen. Dies ermöglicht ein leichteres Einschieben und Wechseln der Ventile in den drei Ventilsteckplätzen. Ein Ventilsteckplatz besteht aus zwei elastischen Latexmuffen, in die ein Einlaßventil eingeschoben werden kann. Die Latexmuffen sind mit Luer-Anschlüssen über einen kurzen Verlängerungsschlauch mit den entsprechenden Anschlüssen der Drei-Wege-Hähne verbunden (siehe Tab. 3 und Abb. 7 ). Das gesamte System (Drei-Wege-Hähne und U-Röhre) ist auf eine Plexiglas-Platte (800 x 115 x 10 mm) montiert, die mit einer Standplatte (200 x 200 x 10 mm) versehen ist. Skala zur Anzeige der intraokularen Druckerhöhung Für die von uns verwendeten Saugtrichter wurde bereits von mehreren Autoren die Beziehung zwischen der negativen Druckdifferenz im Saugtrichter und dem hieraus resultierenden intraokularen Druckzuwachs untersucht (Draeger und Beisker, 1962; Hayatsu, 1964abc; Ulrich und Ulrich, 1987b; Stodtmeister et al., 1989). Wir haben uns entschlossen, unserer Anzeigeskala die Ergebnisse von Stodtmeister et al. (1989) zugrunde zu legen, da diese Autoren, in Gegensatz zu Ulrich und Ulrich (1987b), Angaben zur Methodik und Meßwertstreuung machen. Des weiteren weichen die Ergebnisse von Ulrich und Ulrich deutlich von denen der drei anderen Autoren ab. Mittels einer Graphik-Software (Dr. HALO III, Media Cybernetics Inc.) haben wir eine Anzeigeskala erstellt, die einerseits eine Einteilung für die negative Druckdifferenz (NDD) im Saugtrichter, andererseits eine Einteilung mit den korrenspondierenden Werten des intraokularen Druckzuwachses (dIOD) zeigt. Die Beziehung zwischen diesen beiden Größen wird durch die folgenden empirisch gewonnenen Gleichungen beschrieben und gilt für den amtlich geeichten Saugtrichter der Trichtergröße 11 mm ("Regressionsgleichungen" nach Stodtmeister et al., 1989) : NDD ² | 140 | : dIOD = 5,2 + 0,221 * | NDD | NDD > | 140 | : dIOD = 12,0 + 0,174 * | NDD | Die Höhe der negativen Druckdifferenz im Saugnapf ergibt sich aus der Höhendifferenz der Quecksilberspiegel in den beiden Schenkeln der U-Röhre. Diese Höhendifferenz (= negative Druckdifferenz = NDD) resultiert aus dem Anstieg des Quecksilbers in der Glasröhre des langen Schenkels (a) und dem gleichzeitigen Absinken des Quecksilber im Glaszylinder des kurzen Schenkels (b) : NDD = a + b , (G1) wobei sich der Anstieg des Quecksilberspiegels in der Glasröhre zu der resultierenden NDD proportional verhält : a = X * NDD (G2) Diese Beziehung erlaubt es die Größe der Skaleneinheiten zu berechnen, um unmittelbar anhand des Quecksiberspiegels im langen Schenkel der U-Röhre die NDD bzw. die intraokulare Druckerhöhung ablesen zu können. Der Faktor X ist abhängig von den Radien des Glasrohrs und des Glaszylinders. Zur Bestimmung dieser Größe markieren wir zunächst den Stand der beiden Quecksilberspiegel bei Druckausgleich. Dann legen wir eine NDD an, sodaß der Quecksilberspiegel in der Glasröhre um 600 mm ansteigt (= a) und messen den Abfall des Quecksilberspiegels im Glaszylinder (b = 20 mm). Die NDD beträgt 620 mmHg (G1). Für den Faktor X errechnen wir aus G2 : X = 0,9677. Für eine bereits erstellte Skala von 0 bis 600 mmHg NDD berechnen wir nun die Skalenlänge a = 580,7 mm (G2). Dementsprechend wird der Computerausdruck xerographisch kopiert und vergrößert. Diese Kopie wird hinter der langen Glasröhre angebracht. Saugtrichter Für die Saugnapfokulopression sind Saugtrichter verschiedener Form entwickelt worden (Kukán, 1931; Mikuni et al., 1960; Galin, 1969; Ulrich und Ulrich, 1987ab). Da der intraokulare Druckzuwachs durch die Form des Saugtrichters beeinflußt wird, wurde von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt eine Norm für die Trichterform festgelegt (Ulrich und Ulrich, 1985a, 1988). Wir verwenden an unserem Hg-FLADOP einen dieser Norm entsprechenden Saugnapf mit eine Trichtergröße von 11 mm (Fa. Taberna pro medicum, Lüneburg). Der maximal erreichbare intraokulare Druckzuwachs beträgt somit 116 mmHg bei 600 mmHg negativer Druckdifferenz im Saugnapf (Stodtmeister et al., 1989). |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Abb. 7 Aufbau eines Einlaßventils des FLADOP-Systems Latexmuffe

(LM) |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.2.3.2. Untersuchungsgang der Hg-FLADOP |

Aufklärung der Patienten Bei Fehlen der Ausschlußkriterien zur FLADOP werden die Patienten über die Art der geplanten Untersuchung aufgeklärt. Als mögliche Komplikationen werden die Unverträglichkeitsreaktion gegenüber Natrium-Fluoreszein und die Entwicklung eines Hyposphagmas infolge der Saugnapfokulopression genannt. Die Patienten werden informiert, daß es an der Aufsatzstelle des Saugtrichters zu einer Rötungen der Bindehaut bzw. einem Fremdkörpergefühl kommt, welches noch wenige Stunden nach der Untersuchung persistieren kann. Vorbereitung Nachdem der Patient sein Einverständnis zur FLADOP gegeben hat, erfolgt 30 Minuten vor Aufnahmebeginn die Pupillenerweiterung durch topische Applikation eines Parasympathomimetikums mit kurzer Halbwertszeit (Mydriaticum Roche®). Um eine qualitativ hochwertige Angiographie zu bekommen, sollte der Pupillendurchmesser mindestens 6 mm betragen. Im Abstand von 5 Minuten tropfen wir dreimal Tetracain® zur Oberflächenanästhesie des zu untersuchenden Auges. Auch erfolgt nun bereits die Punktion einer Handrückenvene mit einem peripheren Verweilkatheter (Braunüle®). Die Überprüfung der korrekten Lage erfolgt durch Aspiration von Blut und anschließende Injektion von 5 ml physiologischer Kochsalzlösung. Anschließend wird eine Spritze mit 5 ml einer 10 %igen Natrium-Fluoreszein-Lösung (Alcon Pharma) aufgesetzt. Unmittelbar vor der Angiographie wird der aktuelle Blutdruck nach Riva-Roci bestimmt. Außerdem messen wir den Augeninnendruck (IODv) mit einem Goldmann-Applanationstonometer. Aus dem gemessenen systolischen Blutdruckwert (RRsys,Arm) kann der zu erwartende systolische Blutdruck der Zentralarterie (RRsys,Ret) berechnet werden: RRsys,Ret = 0,7 * RRsys,Arm Bei der Berechnung der maximalen intraokularen Druckerhöhung (IODmax) während der FLADOP wird der momentane Augeninnendruck (IODv) berücksichtigt : IODmax = RRsys,Ret - IODv + 10 mmHg Der Wert IODmax dient nur als Richtwert; er muß während der Druckerhöhung über die Funduskamera anhand der Pulsationen der Zentralarterie kontrolliert werden. Eine zweite Person speichert inzwischen einen Vorspann mit den Patientendaten auf das Videoband und gibt die Patienten-Codierung in den Videotimer ein. Durchführung der Hg-FLADOP Zunächt werden beide Fundi im rotfreien Licht sowohl mit der Zeiss-35mm-Kamera als auch auf Videoband (Dauer 5 Sek.) aufgenommen. Die Tränenflüssigkeit über der temporalen Bindehaut des zu untersuchenden Auges wird abgetupft. Der Saugtrichter wird 2 mm temporal vom Limbus aufgesetzt und mit einer negativen Druckdifferenz von ca. 250 mmHg festgesaugt (dIOD ca. 55 mmHg, s. Abb. 8A ). Fluoreszein wird als Bolus rasch injiziert. Ungefähr fünf Sekunden später wird der intraokulare Druck weiter erhöht bis der IODmax erreicht ist. Der Photograph kontrolliert über die Zeiss-Funduskamera, ob Pulsationen der Zentralarterie noch bestehen (Rotfrei). Gegebenenfalls kann der intraokulare Druck weiter erhöht werden. In jedem Fall werden als IODmax 90, 100 oder 110 mmHg eingestellt. Dieser Wert wird notiert. Die Drei-Wege-Hähne des Hg-FLADOP werden zur regulierten Drucksenkung umgeschaltet (Abb. 8B ). Gleichzeitig legt der Photograph den Erreger- und Sperrfilter ein und schaltet das Fundusbild auf den Monitor. Die Aufzeichnung auf Videoband wird gestartet. Sobald eine Fluoreszenz (-zunahme) an der Papille zu erkennen ist (retrolaminäre Gefäße), wird die Drucksenkung eingeleitet und der Timer gestartet (Abb. 8C ). Die Zuschaltung des 2. und 3. Einlaßventils erfolgt bei Erreichen zuvor festgelegter intraokularer Druckwerte (Abb. 8DE ). Bei einem intraokularen Druck von 20 mmHg wird die negative Druckdifferenz im Saugnapf ausgeglichen und der Saugnapf entfernt (Abb. 8F ). 10 Sekunden später wird die Videoaufzeichung gestoppt und zwei Aufnahmen mit der Zeiss-Funduskamera angefertigt. Die Spätphase des Angiogramms wird nach weiteren 3 Minuten sowohl auf Videoband (Dauer 5 Sekunden) als auch auf 36 mm-Negativfilm festgehalten. Nachbereitung Der intraokulare Druck wird nochmals applanationstonometrisch gemessen und notiert (IODN). Funduskopisch wird das der Kontaktstelle des Saugtrichters entsprechende Netzhautareal kontrolliert. Anschließend wird eine Registrierung des Druckverlaufs durchgeführt. Registrierung des Druckverlaufs Um die FLADOP auswerten zu können, muß eine Beziehung zwischen der durch den Timer angezeigten Zeit und dem zu diesem Zeitpunkt bestehenden intraokularen Druckzuwachs hergestellt werden. Wir haben eine spezielle Software in TurboPascal® entwickelt, die uns erlaubt, die Registrierung des Druckverlaufs mit Hilfe eines Personal Computers (IBM-kompatibel) durchzuführen. Das Listing des Programms ist im Anhang abgedruckt. Zunächst wird am Hg-FLADOP der Saugtrichter vom Schlauch abgezogen und durch einen luftdichten Verschluß ersetzt. Der Verlauf der Drucksenkungsphase wird nochmals simuliert, wobei die Einstellung des IODmax und das Zuschalten der Einlaßventile genauso wie bei der FLADOP vollzogen wird. Gleichzeitig mit dem Beginn der Drucksenkungsphase wird durch erstmaliges Betätigen der Eingabetaste am PC die Zeitnahme des Programms gestartet. Bei Erreichen von zuvor festgelegten negativen Druckdifferenzen im System wird durch wiederholtes Betätigen der Eingabetaste das verstrichene Zeitintervall gemessen. Die Daten können fakultativ am Montior angezeigt oder auch als ASCII-Datei abgespeichert werden. Nach Abschluß der Zeitnahme kann die Datei direkt in ein Graphikprogramm importiert werden. Mittels dieser Software (Sigmaplot®) erstellen wir einen Graphen, der die Werte des intraokularen Drucks in Abhängigkeit von der Zeit darstellt. Er wird zur Auswertung der nach gleichem Druckverlauf durchgeführten FLADOP's herangezogen. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Abb. 8 Durchführung der Hg-FLADOP |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.2.3.3. Der Okulo-Oszillo-Dynamograph (OODG) |

Der Okulo-Oszillo-Dynamograph

nach Ulrich ermöglicht die Aufzeichnung okulärer Pulsationen bei

gleichmäßig abfallenden Augeninnendrucken, sowie bei konstanter

Erhöhung des intraokularen Drucks. Die künstliches Erhöhung

des intraokularen Drucks erfolgt durch Saugnapfokulopression.

Das Meßgerät besteht aus einem Unterdrucksystem mit zwei Infraton-Transducern nach Boucke und Brecht. Der negative Druck zur Saugnapfokulopression wird durch eine elektrische Vakuumpumpe erzeugt. Ein Schwenkarm, der an der Seite des Gerätes angebracht ist, führt die Schläuche zum Kopf des Patienten, die Saugnäpfe können somit bequem angebracht werden. An der Vorderseite des OODG befinden sich verschiedene Bedienungs- und Kontrollelemente. Durch Betätigung der Taste 'Pumpen' wird eine negative Druckdifferenz im System und in den Saugnäpfen angelegt und erhöht. Diese Funktion kann auch über einen Fußschalter gesteuert werden. Nach Loslassen der Taste 'Pumpen' wird der erhöhte intraokulare Druck gleichmäßig mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 mmHg/sec wieder ausgeglichen. Dazu muß der Arbeitmodus 'dyn' eingestellt worden sein. Alternativ dazu kann der intraokulare Druck auch konstant gehalten werden (Taste 'const'). Über zwei digitale Anzeigen kann jederzeit die aktuelle negative Druckdifferenz im System und der daraus errechnete intraokulare Druckzuwachs abgelesen werden. Da die Beziehung zwischen beiden Größen vom Durchmesser der verwendeten Saugnäpfe abhängt, muß vor Beginn der Untersuchung die Saugnapfgröße an einen Wahlschalter eingestellt werden (11, 12 oder 13 mm Saugnapfdurchmesser). Bei langsam absinkenden beziehungsweise bei konstanten subsystolischen intraokularen Drucken erzeugen die intraokularen Gefäßpulsa-tionen pneumatische Schwingungen im Unterdrucksystem. Diese werden für beide Augen getrennt von den Infraton-Druckaufnehmern in elektrische Signale umgewandelt. Die Ausgabe der okulären Pulskurven erfolgt über einen integrierten 3-Kanal-Schreiber. Neben den beiden Pulskurven werden auch Druckmarken auf das Registrierpapier geschrieben, die den Verlauf des intraokularen Drucks in 10 mmHg-Schritten angeben. Über die Taste 'Amplitude' können 6 verschiedene Meßempfindlichkeiten gewählt werden. Bei Standardeinstellung entspricht 1 µl Eichvolumen (s.u.) einer Kurvenamplitude von ca. 20 mm. Die Untersuchung kann jederzeit durch die Taste 'Aus' unterbrochen werden (sofortiger Druckausgleich). Am vorderen Ende des Schwenkarms befindet sich ein Eichgeber. Zur Eichung werden die beiden Saugnäpfe von den Schläuchen abgezogen und die Schlauchenden mit dem Eichgeber verbunden. Sodann wird ein Unterdruck von 300 mmHg erzeugt und die Eichtaste 3-5 mal niedergedrückt. Die Eichzacken auf beiden Kanälen entsprechen einem Volumen von 1 µl. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.2.3.4. Untersuchungsgang der OODG-FLADOP |

Aufklärung

und Vorbereitung des Patienten, sowie Pupillenerweiterung, Oberflächenanästhesie

des zu untersuchenden Auges und das Legen eines peripheren Verweilkatheters

erfolgen analog der Hg-FLADOP. Ebenso wird zuvor der aktuelle Blutdruck und

der Augeninnendruck bestimmt (siehe 2.2.3.2.

). Wir führen eine Eichung des Schreibers mit dem Eichgeber durch.

Durchführung der OODG-FLADOP Der Kopf des Patienten wird eingestützt. Es werden beide Fundi im rotfreien Licht (35-mm-Film und Videoband) aufgenommen. Die Tränenflüssigkeit über der temporale Bindehaut wird abgetupft, der Saugtrichter aufgesetzt und angesaugt (NDD = 250 mmHg). Dabei befindet sich der OODG im Status " const ". 5 ml Fluoreszein werden rasch injiziert und simultan der intraokulare Druck weiter erhöht bis ein IODmax von 110 mmHg erreicht ist. Der Photograph kontrolliert über die Zeiss-Funduskamera, ob Pulsationen der Zentralarterie noch bestehen. Nach Einlegen des Erreger- und Sperrfilters wird die Aufzeichnung auf Videoband begonnen. 10 Sekunden nach der Fluoreszeininjektion wird die Taste " dyn " betätigt und somit die Drucksenkungsphase eingeleitet. Die eigentliche Drucksenkungsphase beginnt jedoch mit einer gewissen Latenz (ca. 2 Sekunden) und ist durch ein klickendes Geräusch im Geräte-inneren gekennzeichnet. Zu diesem Zeitpunkt wird der Video-Timer gestartet. Nach einer weitere Verzögerung von 2 Sekunden startet der Pulskurvenschreiber des OODG. Dies muß bei der vergleichenden Aus-wertung der Pulskurven und der Videoaufzeichnung berücksichtigt werden. Die Dauer der Drucksenkungsphase ist vom ursprünglich eingestellten IODmax abhängig. Sie beträgt bei einem IODmax von 110 mmHg ca. 45 Sekunden. Nach Druckausgleich wird der Saugnapf entfernt. Die Videoaufzeichnung wird weitere 10 Sekunden fortgesetzt. Die Fundusaufnahmen der Spätphase des Angiogramms erfolgen wie bereits oben beschrieben. Nachbereitung Der intraokulare Druck wird nochmals applanationstonometrisch gemessen und notiert (IODN). Funduskopisch wird das der Kontaktstelle des Saugtrichters entsprechende Netzhautareal kontrolliert. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2.2.3.5. Auswertung der FLADOP |

Erstellung eines Aderhautprofils Aufgrund der oben beschriebenen Vorgehensweise bei der FLADOP ist der Einstrom des Fluoreszeins in die Aderhaut verzögert. Der Füllungszustand der Aderhaut ist abhängig vom aktuell herrschenden intraokularen Druck. Um den Füllungsverlauf qualitativ und quantitativ analysieren zu können, haben wir eine Darstellungsweise gewählt, die den druckabhängigen Füllungsvorgang der Aderhaut als dreidimensionales Profil wiedergibt (Abb. 9) . Die Angiogramme werden mit einem Beobachtungswinkel von 50° aufgenommen. Hierbei liegt die Makula im Zentrum. Diesen Fundusausschnitt haben wir in ein quadratisches Raster eingeteilt. Die Seitenlänge eines Rasterfeldes beträgt 3°. Die Rastermatrix haben wir auf eine transparente Folie übertragen, die auf dem Fundusmonitor angebracht wird. In das Raster sind Makula und Papille eingezeichnet, so daß Zentrierung und Horizontalausgleich der Folie möglich sind. Für die Auswertung der Papierabzüge von Sequenzangiographien wurden entsprechend verkleinerte Folien vorbereitet. Jedes einzelne Angiogramm wird nun auf den Beginn der lobulären Aderhautfüllung (s.u.) eingestellt. Rasterfelder, in denen eine lobuläre Füllung zu sehen ist, werden auf einem Protokoll-Raster schraffiert. Genauso wird zu vier weiteren Zeitpunkten, die sich gleichmäßig über die gesamte Phase der lobulären Aderhautfüllung verteilen, verfahren. Die Zeiten dieser fünf Momentaufnahmen werden nun unter Berücksichtigung der Drucksenkungskurven und des initialen intraokularen Drucks durch Druckwerte ersetzt. In einem weiteren Schritt ordnen wir jedem einzelnen Rasterfeld den entsprechenden intraokularen Druckwert der ersten lobulären Fluoreszenz zu. Die so erhaltene Zahlenmatix wird in ein Graphikprogramm eingegeben (KHK-Business Graphic®) . Wir bekommen nun eine dreidimensionale Graphik. Wir nennen diese Darstellung Aderhautprofil. X-Achse und Y-Achse geben die Flächenkoordinaten des untersuchten Fundusausschnitts in Winkelgraden wieder (50°). Die Z-Achse zeigt den intraokularen Druck. Als Maximum für die Z-Achse wird jeweils der intraokulare Druck gewählt, bei dem man eine erste Aderhautfluoreszenz erkennen kann. Das Minimum der Z-Achse ist der intraokulare Druck, bei dem die Aderhaut vollständig fluoreszent ist. Um die Aderhautprofile interindividuell vergleichen zu können, wird ein zweites Profil erstellt, wobei das Minimum der Z-Achse immer 50 mmHg unter dem intraokularen Druck der ersten Aderhautfluoreszenz liegt. Perfusionsparameter Zur Auswertung der FLADOP müssen neue Parameter entwickelt werden. In der konventionellen Videoangiographie können die angiographischen Phänomene als Kreislaufzeiten determiniert werden. Dagegen sind die Beobachtungen unter der FLADOP nicht zeitgebunden, sondern abhängig vom absinkenden intraokularen Druck. Somit müssen alle Parameter in Abhängigkeit vom momentan herrschenden intraokularen Druck beschrieben werden. In Anlehnung an die von Richard definierten Kreislaufzeiten haben wir analoge Parameter zur FLADOP entwickelt (Richard, 1984, 1985a). Diese werden in Kapitel 3.6. vorgestellt. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Abb. 9 Erstellung eines Aderhautprofils |

|

|

|

|